Page 616 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo

P. 616

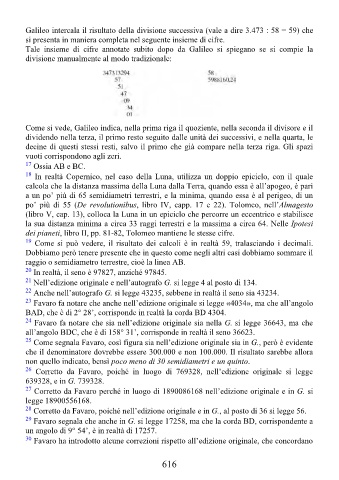

Galileo intercala il risultato della divisione successiva (vale a dire 3.473 : 58 = 59) che

si presenta in maniera completa nel seguente insieme di cifre.

Tale insieme di cifre annotate subito dopo da Galileo si spiegano se si compie la

divisione manualmente al modo tradizionale:

Come si vede, Galileo indica, nella prima riga il quoziente, nella seconda il divisore e il

dividendo nella terza, il primo resto seguito dalle unità dei successivi, e nella quarta, le

decine di questi stessi resti, salvo il primo che già compare nella terza riga. Gli spazi

vuoti corrispondono agli zeri.

17 Ossia AB e BC.

18 In realtà Copernico, nel caso della Luna, utilizza un doppio epiciclo, con il quale

calcola che la distanza massima della Luna dalla Terra, quando essa è all’apogeo, è pari

a un po’ più di 65 semidiametri terrestri, e la minima, quando essa è al perigeo, di un

po’ più di 55 (De revolutionibus, libro IV, capp. 17 e 22). Tolomeo, nell’Almagesto

(libro V, cap. 13), colloca la Luna in un epiciclo che percorre un eccentrico e stabilisce

la sua distanza minima a circa 33 raggi terrestri e la massima a circa 64. Nelle Ipotesi

dei pianeti, libro II, pp. 81-82, Tolomeo mantiene le stesse cifre.

19 Come si può vedere, il risultato dei calcoli è in realtà 59, tralasciando i decimali.

Dobbiamo però tenere presente che in questo come negli altri casi dobbiamo sommare il

raggio o semidiametro terrestre, cioè la linea AB.

20 In realtà, il seno è 97827, anziché 97845.

21 Nell’edizione originale e nell’autografo G. si legge 4 al posto di 134.

22 Anche nell’autografo G. si legge 43235, sebbene in realtà il seno sia 43234.

23 Favaro fa notare che anche nell’edizione originale si legge «4034», ma che all’angolo

BAD, che è di 2° 28’, corrisponde in realtà la corda BD 4304.

24

Favaro fa notare che sia nell’edizione originale sia nella G. si legge 36643, ma che

all’angolo BDC, che è di 158° 31’, corrisponde in realtà il seno 36623.

25 Come segnala Favaro, così figura sia nell’edizione originale sia in G., però è evidente

che il denominatore dovrebbe essere 300.000 e non 100.000. Il risultato sarebbe allora

non quello indicato, bensì poco meno di 30 semidiametri e un quinto.

26 Corretto da Favaro, poiché in luogo di 769328, nell’edizione originale si legge

639328, e in G. 739328.

27

Corretto da Favaro perché in luogo di 1890086168 nell’edizione originale e in G. si

legge 18900556168.

28 Corretto da Favaro, poiché nell’edizione originale e in G., al posto di 36 si legge 56.

29 Favaro segnala che anche in G. si legge 17258, ma che la corda BD, corrispondente a

un angolo di 9° 54’, è in realtà di 17257.

30

Favaro ha introdotto alcune correzioni rispetto all’edizione originale, che concordano

616