Page 2512 - Shakespeare - Vol. 1

P. 2512

tipologico-storiche: la prima - nell’ordine - è imbastita sulle premesse

culturali della recente sperimentazione locale commediografica, diciamo

alla John Lily, con soverchie affettazioni eufuistiche di linguaggio alto,

elegante (soverchie nei confronti dell’intreccio, in complesso tenue); la

seconda rivela, invece, il sostrato del romance alla Robert Greene, o alla

Sir Philip Sidney - con linguaggio galante e intrecci complicati, scambi di

persona, travestimenti, simmetrie e scioglimenti meccanici -; la terza si

rifà alla farsa plautina, con ricorso costante al linguaggio basso - con

dialettalismi, solecismi, sgrammaticature; e infine l’ultima rivela gli ovvi

ricorsi ai miti celti e al fiabesco medievale, nonché alle pratiche delle

masques inglesi, che derivano dagli spettacoli delle corti rinascimentali

italiane, abbondano in apostrofi encomiastiche rivolte all’uditorio o a

qualche illustre convenuto, esibiscono personaggi esotici, ed hanno

musiche e danze.

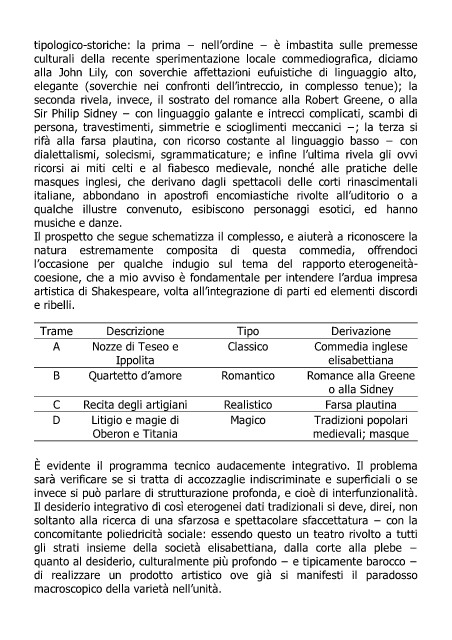

Il prospetto che segue schematizza il complesso, e aiuterà a riconoscere la

natura estremamente composita di questa commedia, offrendoci

l’occasione per qualche indugio sul tema del rapporto eterogeneità-

coesione, che a mio avviso è fondamentale per intendere l’ardua impresa

artistica di Shakespeare, volta all’integrazione di parti ed elementi discordi

e ribelli.

Trame Descrizione Tipo Derivazione

A Nozze di Teseo e Classico

Commedia inglese

B Ippolita Romantico elisabettiana

Quartetto d’amore

Realistico Romance alla Greene

C Recita degli artigiani Magico o alla Sidney

D Litigio e magie di Farsa plautina

Oberon e Titania

Tradizioni popolari

medievali; masque

È evidente il programma tecnico audacemente integrativo. Il problema

sarà verificare se si tratta di accozzaglie indiscriminate e superficiali o se

invece si può parlare di strutturazione profonda, e cioè di interfunzionalità.

Il desiderio integrativo di così eterogenei dati tradizionali si deve, direi, non

soltanto alla ricerca di una sfarzosa e spettacolare sfaccettatura - con la

concomitante poliedricità sociale: essendo questo un teatro rivolto a tutti

gli strati insieme della società elisabettiana, dalla corte alla plebe -

quanto al desiderio, culturalmente più profondo - e tipicamente barocco -

di realizzare un prodotto artistico ove già si manifesti il paradosso

macroscopico della varietà nell’unità.