Page 2503 - Shakespeare - Vol. 1

P. 2503

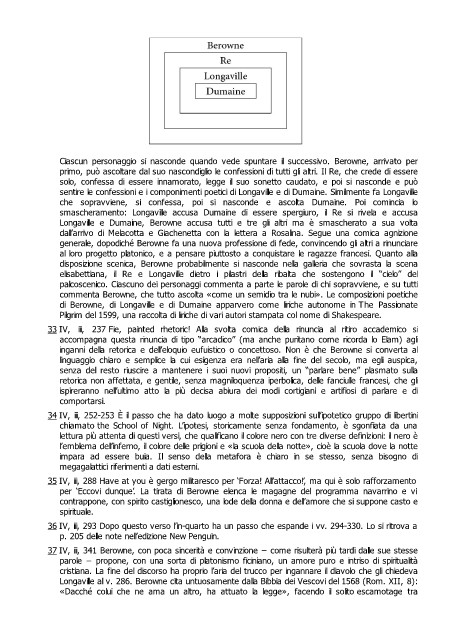

Ciascun personaggio si nasconde quando vede spuntare il successivo. Berowne, arrivato per

primo, può ascoltare dal suo nascondiglio le confessioni di tutti gli altri. Il Re, che crede di essere

solo, confessa di essere innamorato, legge il suo sonetto caudato, e poi si nasconde e può

sentire le confessioni e i componimenti poetici di Longaville e di Dumaine. Similmente fa Longaville

che sopravviene, si confessa, poi si nasconde e ascolta Dumaine. Poi comincia lo

smascheramento: Longaville accusa Dumaine di essere spergiuro, il Re si rivela e accusa

Longaville e Dumaine, Berowne accusa tutti e tre gli altri ma è smascherato a sua volta

dall’arrivo di Melacotta e Giachenetta con la lettera a Rosalina. Segue una comica agnizione

generale, dopodiché Berowne fa una nuova professione di fede, convincendo gli altri a rinunciare

al loro progetto platonico, e a pensare piuttosto a conquistare le ragazze francesi. Quanto alla

disposizione scenica, Berowne probabilmente si nasconde nella galleria che sovrasta la scena

elisabettiana, il Re e Longaville dietro i pilastri della ribalta che sostengono il “cielo” del

palcoscenico. Ciascuno dei personaggi commenta a parte le parole di chi sopravviene, e su tutti

commenta Berowne, che tutto ascolta «come un semidio tra le nubi». Le composizioni poetiche

di Berowne, di Longaville e di Dumaine apparvero come liriche autonome in The Passionate

Pilgrim del 1599, una raccolta di liriche di vari autori stampata col nome di Shakespeare.

33 IV, iii, 237 Fie, painted rhetoric! Alla svolta comica della rinuncia al ritiro accademico si

accompagna questa rinuncia di tipo “arcadico” (ma anche puritano come ricorda lo Elam) agli

inganni della retorica e dell’eloquio eufuistico o concettoso. Non è che Berowne si converta al

linguaggio chiaro e semplice la cui esigenza era nell’aria alla fine del secolo, ma egli auspica,

senza del resto riuscire a mantenere i suoi nuovi propositi, un “parlare bene” plasmato sulla

retorica non affettata, e gentile, senza magniloquenza iperbolica, delle fanciulle francesi, che gli

ispireranno nell’ultimo atto la più decisa abiura dei modi cortigiani e artifiosi di parlare e di

comportarsi.

34 IV, iii, 252-253 È il passo che ha dato luogo a molte supposizioni sull’ipotetico gruppo di libertini

chiamato the School of Night. L’ipotesi, storicamente senza fondamento, è sgonfiata da una

lettura più attenta di questi versi, che qualificano il colore nero con tre diverse definizioni: il nero è

l’emblema dell’inferno, il colore delle prigioni e «la scuola della notte», cioè la scuola dove la notte

impara ad essere buia. Il senso della metafora è chiaro in se stesso, senza bisogno di

megagalattici riferimenti a dati esterni.

35 IV, iii, 288 Have at you è gergo militaresco per ‘Forza! All’attacco!’, ma qui è solo rafforzamento

per ‘Eccovi dunque’. La tirata di Berowne elenca le magagne del programma navarrino e vi

contrappone, con spirito castiglionesco, una lode della donna e dell’amore che si suppone casto e

spirituale.

36 IV, iii, 293 Dopo questo verso l’in-quarto ha un passo che espande i vv. 294-330. Lo si ritrova a

p. 205 delle note nell’edizione New Penguin.

37 IV, iii, 341 Berowne, con poca sincerità e convinzione - come risulterà più tardi dalle sue stesse

parole - propone, con una sorta di platonismo ficiniano, un amore puro e intriso di spiritualità

cristiana. La fine del discorso ha proprio l’aria del trucco per ingannare il diavolo che gli chiedeva

Longaville al v. 286. Berowne cita untuosamente dalla Bibbia dei Vescovi del 1568 (Rom. XII, 8):

«Dacché colui che ne ama un altro, ha attuato la legge», facendo il solito escamotage tra